Para entender España hay que mirarla desde el sur.

- Sissi Arencibia

- 24 jul 2025

- 4 Min. de lectura

Para entender España y vibrar desde su esencia hay que mirarla desde el sur. Hay que adentrarse en la magia y el prodigio de lo que en su momento fue el Califato de Córdoba e ir subiendo hasta los reinos del norte, cuyo batallar fue inmortalizado en los cantares de gesta del Cid Campeador.

Es de esa manera que puedes comprender su historia. Cuando partes de un extremo y llegas al otro.

Reconociendo por un lado la influencia árabe, con una arquitectura sublime llena de arcos, murallas, jardines y fuentes interiores, que exhiben los Patios de Córdoba, la ciudad califal de Medina Azahara, la Alhambra y el Albaicín.

Y contrastando, por otro, el carácter beligerante de los reinos cristianos del norte, cuyos conflictos terminaron por extirpar ese mundo morisco de suelo español, transformando la península ibérica en un campo de batalla durante la Reconquista.

Es a través de ese vistazo, de apreciar los rasgos moros y la huella duradera del tiempo de los califas, presente en Córdoba, Granada y Sevilla, que puedes percibir la impronta de un reino magnífico, dotado de una profunda espiritualidad, que habitó en España entre los siglos VIII y XV.

Puedes entender el origen de ese mundo del al-andalus, donde primaba la tolerancia en el pensamiento entre la intelectualidad judía sefardita, el mundo califal con sus saberes y la profundidad espiritual de los sufíes, venidos del mundo persa.

Todos dotaron de esplendor el siglo X, cuando se multiplicaron los saberes de la antigüedad y se sentaron las bases del lenguaje y los cimientos artísticos y estéticos de una época brillante en la historia.

El tiempo del Califato de Córdoba fue considerado uno de los picos de civilización, donde florecieron la educación, las artes y las ciencias.

Un próspero ámbito cultural y económico mucho más abierto e integrador que los reinos cristianos del medioevo.

Por eso, cualquier viaje a la nación debe tener comprendido un periplo por el sur.

De allí vino el álgebra, el ajedrez, el uso de las cifras arábigas, la idea del cero y la filosofía aristotélica, introducida a la península por los árabes.

Cuando pasas por esas tierras hipnóticas y avanzas hacia los Pirineos, te haces de un mejor argumento sobre esa otra cara de la historia épica del país, que desencadenó una oleada belicista para frenar la expansión de los moros.

Durante siglos, los grupos cristianos desafiaron el dominio territorial musulmán en torno al punto geográfico que marcaba el límite hacia donde ellos podían llegar.

Conocido como la Marca hispánica, ese eje -ubicado a la altura de lo que es hoy Cataluña- es un referente de mucho sentido para entender.

Allí se definieron causas y se libraron a punta de espada las batallas más importantes hasta que Granada -el último emirato musulmán- fue derrotado por los ejércitos de Castilla (sucesora de Asturias) y Aragón.

Los del norte eran pueblos con autonomía a través de los tiempos, con maneras muy peculiares de ver el mundo. Reinos que extendieron sus dominios a costa de los musulmanes, de las riquezas que venían del Oriente y de ofrecer resistencia a Al-Andalus.

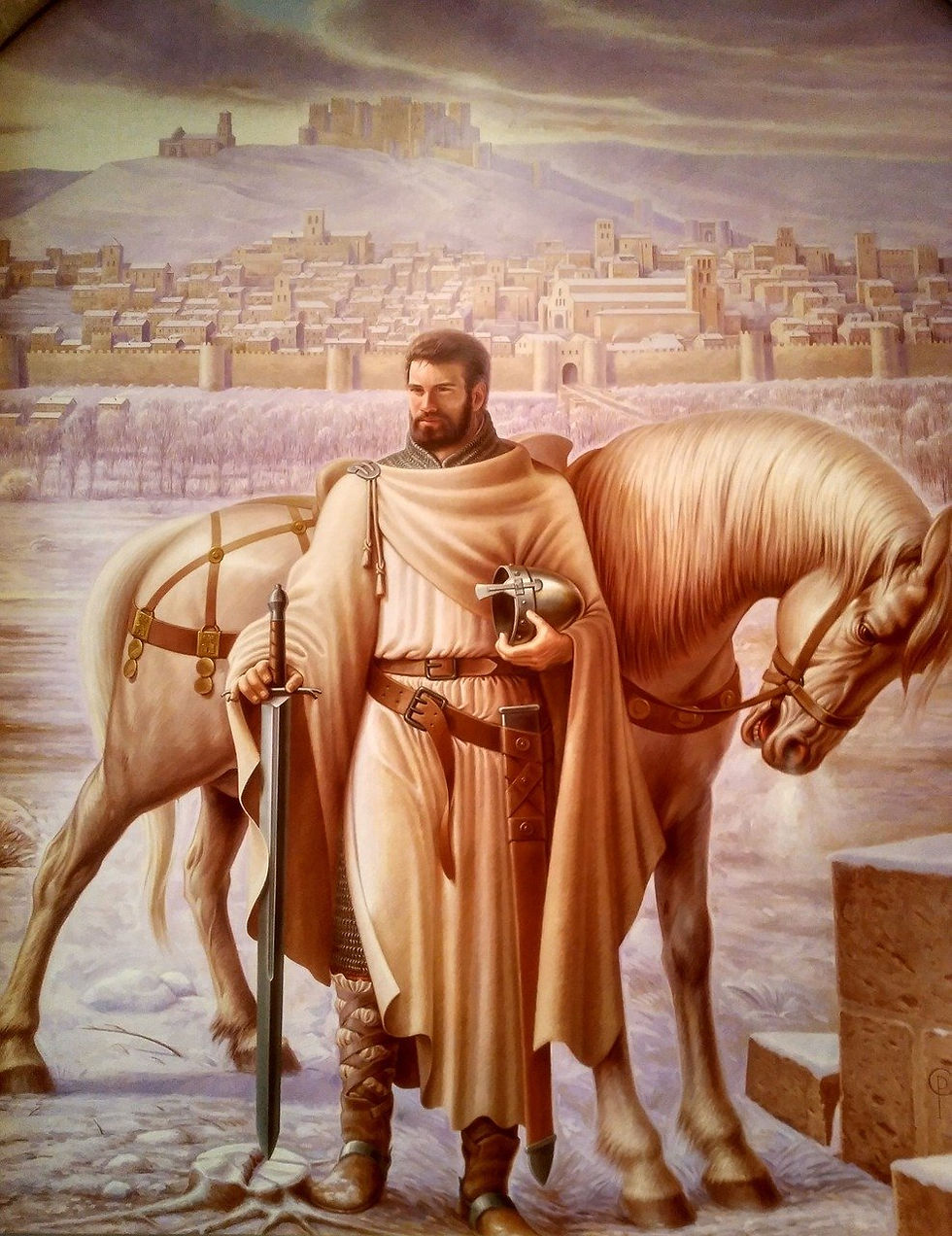

Territorios que se lanzaron a la guerra para recuperar lo propio en unas contiendas legendarias que fueron recogidas en el Cantar del Mío Cid, el más importante cantar de gesta de la literatura española.

Gracias a la inmortalidad de las letras, que por siglos registró la memoria de los pueblos, conocemos hoy de las proezas de Rodrigo Díaz de Vivar en las campañas del Levante con ese liderazgo que lo llevó a merecer el sobrenombre de Cid Campeador.

Ese es el origen del país y por donde se deberá partir para hablar de él.

De una historia fraguada al calor de muchas campañas bélicas entre moros y cristianos y cuyo sustrato se solidificó luego con el mito en torno al camino de Santiago, que formó parte central del imaginario de España.

Es de esa ruta de la que se agarran por un lado Asturias, Galicia y Cantabria, y por otro, los reinos de León, Navarra y Aragón, además de los condados catalanes, para conformar su identidad.

Lo que el mundo conoció como peregrinaje hacia Compostela se convirtió en un reto muy importante para la fe, luego que se descubrieran los restos de un misionero seguidor de Jesús, encargado de llevar su evangelio a la Hispania en tiempos romanos.

El camino y todo lo que derivó del avistamiento del sepulcro del apóstol Santiago y de la visión del campo donde la estrella se detuvo, fue el recurso que encontró la cristiandad para hacer que aquella tierra agreste prendiera.

Ese trayecto es protagónico y tiene una vigencia impresionante, toda vez que para ellos el tramo que lleva hasta el sepulcro de Santiago está escrito en la vía láctea. Hay una estrella señalando la ruta en los cielos, según refuerza el mito.

Las rutas parten de varios puntos de Europa, pero todas mueren en territorio español, en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Y puedo dar fe de que es todo un honor llegar allí.

Cuando estás en esos predios te refuerzan lo que significó para ellos expulsar a los moros en las inmediaciones de esta ruta, específicamente en el tramo donde se libró la batalla de Clavijos.

Aquellas convulsiones dieron mucho que hablar. Sobre ellas se formó el imaginario más importante de esta tierra, cristianizada tras la desaparición del esplendor de Córdoba y de una historia de convivencia de grandes alcances.

Su rastro quedó en la arquitectura, en la literatura y en la música. Y de esta última hay que agarrarse para entender, porque es su nota más colorida y sentimental.

Siempre se aprende con la lectura del contenido tus útiles e interesantes publicaciones